Hier finden Sie einen Überblick über die verschiedenen Kachelofentypen

- Grundofen= Speicherofen, Strahlungsofen

- Warmluftofen= Einsatzofen

- Kombiofen

- Heizkamin= Warmluftkamin

- offener Kamin

- Kaminofen= Schwedenofen, Kanonenofen

- Kesseltechnik= Wasserführender Ofen, Warmwassergewinnung

- Öl-Gas-Strom

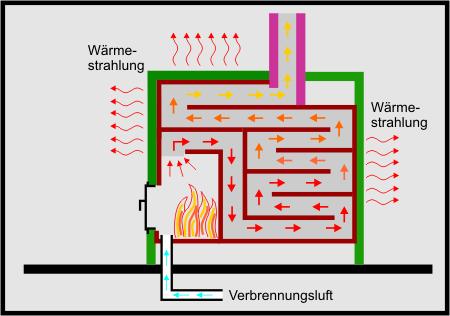

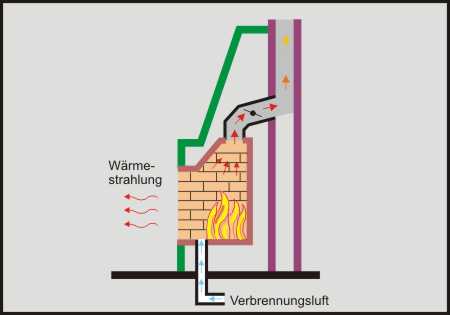

Der Grundofen

|

|

Grundöfen sind Speicheröfen, die je nach Bauart und eingebauter Masse 5, 8, 12 oder noch mehr Stunden Wärme "auf Vorrat" speichern können. Mit dem Vorteil, daß sich über die geputzte oder gekachelte Oberfläche ein sehr hoher Wärmestrahlungsanteil positiv auf das Wohlbefinden auswirkt. Damit ist der Kachelgrundofen wohl die gesündeste Art zu heizen.

Die Oberflächentemperatur liegt zwischen 50 und 90 Grad, in der Nähe des Feuerraums kann sie bis auf 150 Grad ansteigen. Durch die geringe Leitfähigkeit des keramischen Speichers wird die Wärme nur zögernd abgegeben. Selbst am nächsten Tag ist die Glut noch so heiß, das der Ofen schnell wieder in Betrieb genommen werden kann!

Auf die Trägheit dieser Öfen sei hingewiesen, das heißt, sie benötigen eine längere Aufwärmzeit. Für alleinstehende Berufstätige, die täglich erst um 19 oder 20 Uhr nach Hause kommen, ist ein Grundofen also sicher nicht die optimale Wahl - bis sich behagliche Wärme im Raum ausbreitet, ist der gemütliche Abend fast schon gelaufen.

Grundöfen sind in der Regel Einzelraumheizer, sie sollten möglichst zentral plaziert werden.

Quelle:

Kachelofen - Luftheizungsbauer-Innung München Oberbayern

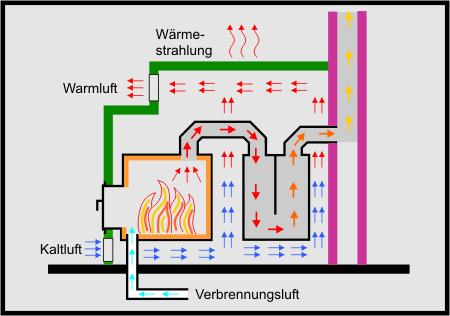

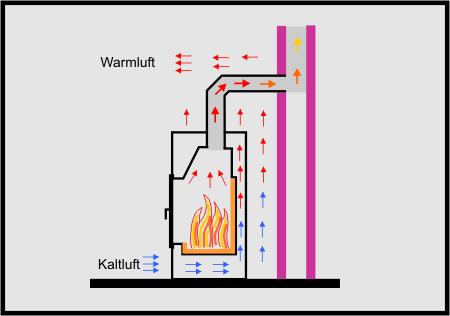

Der Warmluftofen

|

|

Beim Bau eines Warmluftofens wird in eine geputzte oder mit Kacheln gestaltete Verkleidung ein gußeiserner Heizeinsatz mit metallischer Nachheizfläche eingebaut. Durch seine entsprechende Heizleistung können schnell und ausreichend mehrere Räume oder ein ganzes Haus mittels Warmluftverteilung beheizt werden. Die durch das Heizeinsatzsystem angestrahlte Verkleidung erzeugt Speicher- und Strahlungswärme.

Ein Warmluftofen wird schnell warm und gibt seine Wärme schnell an die Umgebung ab - er eignet sich damit hervorragend für die Übergangszeit, für kühle Abende oder für nicht regelmäßig bewohnte Gebäude wie Wochenend- oder Ferienhäuser.

Er produziert sozusagen "schnelle Wärme".

Quelle: Kachelofen - Luftheizungsbauer-Innung München Oberbayern

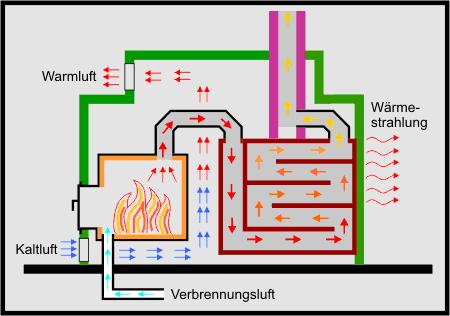

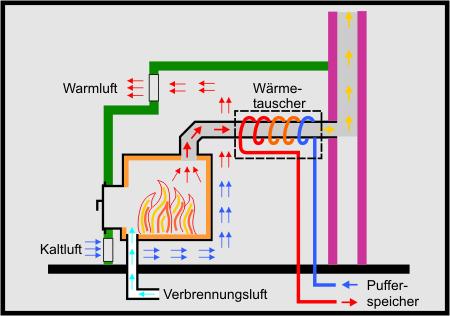

Der Kombiofen

|

|

Beim Kombiofen handelt es sich um eine Kombination aus den zuvor genannten Möglichkeiten Grundofen und Warmluftofen mit all ihren Vorteilen.

Zum einen ist hier der gußeiserne Heizeinsatz mit hoher Heizleistung und schneller Wärmeumsetzung zu nennen, zum zweiten die daran angeschlossenen schamottierten Heizgaszüge, die Wärme speichern und einen höheren Strahlungsanteil über die Oberfläche liefern.

Der Gestaltung sind, wie bei den anderen beiden Möglichkeiten, keine Grenzen gesetzt.

Wichtig:

Ein Holzbrandeinsatz ist zu empfehlen! Ein schamottierter Gußeinsatz kommt ohne Rost aus, die Glut im Aschebett hält sich sehr lange. Damit verbleibt vom Holz nur ein Ascheanteil von 3%, die Asche muß nur sehr selten ausgeleert werden.

Quelle: Kachelofen - Luftheizungsbauer-Innung München Oberbayern

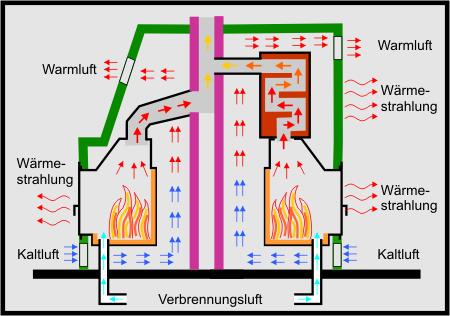

Der Heizkamin

|

|

Im Gegensatz zum traditionell gemauerten offenen Kamin besteht die Feuerung aus einem Stahleinsatz mit großer Glasscheibe. Dieser Einsatz wird mit einer gemauerten oder mit Kacheln gestalteten Verkleidung versehen.

Durch die gezielte Verbrennungsluftzufuhr bei geschlossener Glasscheibe ist der Wirkungsgrad wesentlich höher wie beim offenen Kamin.

Die in der Feuerung erzeugte Wärme wird zum Teil als Strahlungswärme über die Glasscheibe und zum anderen als Warmluft an den Raum abgegeben.

offener Kamin

Der offene Kamin ist eine von Hand gemauerte Feuerstelle ohne Heiztüre. Die beim abbrennen des Holzes erzeugte Wärmestrahlung wird an der Raum abgegeben. Allerdins wird durch die große, offene Feuerraumöffnung ständig warme Raumluft über den Schornstein ins Freie geleitet. Dadurch hat ein offener Kamin den schlechtesten Wirkungsgrad aller Holzfeuerstellen, zaubert aber Lagerfeuerromantik ins eigenen Wohnzimmer.

Kaminofen

auch Schwedenofen, Kanonenofen genannt ist eine transportable Feuerstelle aus Stahleisen z.T. mit Keramik, Speckstein oder Naturstein verkleidet. Seine größten Vorteile sind der Preis und die schnelle Aufbauzeit.

Da es aber nie nur Vorteile gibt, hier einige systembedingte Nachteile des Kaminofen.

Ein Kamiofen muss ohne nenneswerte Rauchgasabkühlung (wie z.B. bei den Kachelöfen) auskommen und seine Abgase direkt in den Schornstein leiten. Dadurch hat er einen schlechteren Wirkungsgrad. Auch im neuen Gesetz, der BimSch-Verordnung wird dem Kaminofen eine hohe Abgastemperatur und eine erhöhte Feinstaubkonzentrationen zugestsanden.

Seine oft sehr hoch angegebe Nennleistung kann ein Kaminofen, mangels Fläche, nur als Warmluft an den Raum abgeben. Dadurch kommt es zu dem Effekt, das beim einheizen eine "Bullenhitze" im Raum herrscht. Sobald das Feuer erloschen ist steht keine nennenswerte Wärmeabgabe an den Raum zur Verfügung da im Gegensatz zum Kachelofen, der oft mehrere hundert Kilogramm wiegt, die Speicherleistung auch eines mit Keramik oder Speckstein vekleideten Kaminofen sehr gering ist.

Kesseltechnik

Unter "Kesseltechnik" im Kachelofenbereich versteht man das aufheizen von Wasser im Feuerungsbereich oder beim abkühlen der Rauchgase.

Da ein Kachelofen eine sehr hohe Feuerungsleistung in kurzer Zeit hat, kann das gewonnene Heißwasser nicht direkt in Heizkörper geleitet werden, sondern muss in einem Pufferspeicher zwischengelagert werden. Der Pufferspeicher sollte mindesten 750l Wasser fassen können. Im Idealfall kann der Pufferspeicher sowohl vom Kachelofen als auch von Solarpaneelen gespeist werden und über einen integrierten Boiler Warmwasser erzeugt werden.

Ein Riesenvorteil ist natürlich die Unabhängigkeit von Öl und Gas, aber man muss natürlich auch dementsprechend viel mit Holz einheizen um den nötigen Wärmebedarf der Räume zu decken.

Ein Nachteil ist; man ist nicht mehr unabhängig von der Stromversorgung, weil das im Kachelofen erhitzte Wasser mit Pumpen befördert werden muss. Daher ist ein Betrieb des Kachelofen bei Stromausfall nicht möglich.

Öl - Gas - Strom

Prinzipiell ist es egal welcher Wärmeerzeuger im Kachelofen steckt. Entscheidend ist, daß die erzeugte Wärme an die Kacheln abgegeben wird und diese dann den Raum erwärmen (über Wärmestrahlung oder über Konvektion).

Statt eines Holzeinsatzes kann also auch ein Öl- oder ein Gasbrenner die Funktion der Wärmeerzeugung übernehmen. Allerdings geht dabei die Unabhängigkeit zur Stromversorgung verloren, da ohne Strom weder die Ölpumpe noch eine Steuerung funktioniert.

Auch Strom kann zur Wärmeerzeugung genutzt werden. Es gibt dabei zwei grundsätzlich verschiedene Herangehensweisen:

Nachtstrom:

In einem Speicherkern wird billiger Nachtstrom verwendet um diesen aufzuheizen. Am Tag wird die gespeicherte Wärme über ein Gebläse an den Raum abgegeben.

Direktheizung:

Entweder über direkt an der Kachelrückseite verlegte Heizkreise, oder über im Kachelofeninneren aufgestellte Heizplatten wird die Kacheloberfläche erwärmt und kann so durch Wärmestrahlung den Raum beheizen.

Wie bei den elektrisch betriebenen Heizkreisen, kann auch der Warmwasserkreislauf des Hauses genutzt werden um die Oberfläche des Kachelofen zu temperieren.